Siegfried

Trapp

Willkommen

Bienvenido

Welcome

Kapitalismus: Aus dem Gleichgewicht

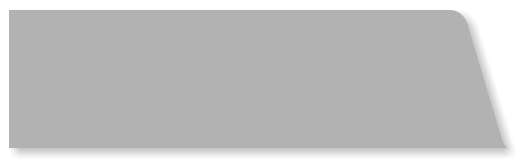

"Das Finanzkapital ist auf den Fahrersitz gesetzt worden" (George Soros 1998) © Bobby Yip/Reuters

Aus dem Gleichgewicht

Wolfgang Merkel ist Direktor der Forschungsabteilung Demokratie und Demokratisierung

am Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung (WZB) und Professor für

Politikwissenschaft an der Humboldt-Universität zu Berlin.

Kapitalismus und Demokratie sind heute höher entwickelt denn je. Gleichzeitig sind sie

fragiler und verwundbarer geworden. Die Balance zwischen Politik und Ökonomie ist aus

dem Gleichgewicht geraten. Ein Rückblick auf die Entwicklung und drei Thesen sollen

verdeutlichen, wie es dazu kam.

Als 1989 die diktatorischen Regime des Sowjetkommunismus zu kippen begannen, schrieb

ein noch unbekannter Angestellter des State Departments der Vereinigten Staaten von

Amerika einen Essay, der vom Ende der Geschichte kündete. In einer Klitterung der

Hegelschen Geschichtsphilosophie prognostizierte Francis Fukuyama den endgültigen

Siegeszug des wirtschaftlichen und politischen Liberalismus. Mit der finalen Durchsetzung

von Marktwirtschaft und Demokratie sei die Geschichte in ihrem höchsten Stadium an- und

damit zu sich gekommen, behauptete Fukuyama.

Drei Dekaden später wissen wir, dass sich der Kapitalismus zwar in unterschiedlichen

Varianten global ausgebreitet hat, die Demokratie aber seit 15 Jahren weltweit stagniert,

wenn nicht regrediert.

Als nationale, politische Steuerung noch möglich war

Wenn es je ein goldenes Zeitalter der Koexistenz und Symmetrie von Kapitalismus und

Demokratie gegeben hat, dann war es die Phase von 1950 bis in die Mitte der Siebzigerjahre.

Der Kapitalismus, in Deutschland sprach man von der sozialen Marktwirtschaft, war

gezähmt durch politisch gewollte Marktregulierungen und einen interventionistisch-

keynesianischen Wohlfahrtsstaat. Dies galt für Nord- und Westeuropa mehr als für die USA.

Aber selbst dort hatten sich Formen der neoklassisch-keynesianischen Synthese (Joan

Robinson prägte den Begriff des Bastardkeynesianismus) etabliert. Kombiniert mit dem

sozialpolitischen Reformprogramm namens Great Society des US-Präsidenten Lyndon B.

Johnson wurde der Kapitalismus auch in den USA sozialen und politischen Verpflichtungen

unterworfen.

Diese Entscheidungen waren politisch, sie waren demokratiegetrieben, nicht

marktgetrieben. Die Nachkriegsperiode war geprägt vom Ausbau des Sozialstaats, von

Regulierungen auf dem Arbeits- und Finanzmarkt. In der Folge verringerte sich die

Ungleichheit der Einkommen. Die Volkswirtschaft war in mancher Hinsicht noch eine

Nationalökonomie, die politischer Steuerung zugänglich war – und nicht den raschen

Abfluss von Investitionskapital fürchten musste. Die Ära des national koordinierten

Nachkriegskapitalismus ging dann in den Währungsturbulenzen zu Beginn der

Siebzigerjahre, der Ölpreiskrise und der nachfolgenden Stagflation zu Ende.

Aus dem demokratischen Zugriff entlassen

Die goldene Ära des Kapitalismus begann mit Margaret Thatcher und Ronald Reagan Anfang

der Achtzigerjahre. Mit ihrer Politik begann die neoliberale Globalisierung. In den folgenden

vier Jahrzehnten hat der Kapitalismus dann eine doppelte Entgrenzung erfahren: Er wurde

wahrlich global. Und er wurde aufgrund politischer Entscheidungen von den sozialen und

politischen Zumutungen befreit – durch Deregulierung und Entstaatlichung.

Dies führte zu dem Paradox, dass die Demokratie mit demokratisch getroffenen

Entscheidungen die Ökonomie weitgehend aus ihrem zukünftigen demokratischen Zugriff

entließ. Das gilt zumindest für die westlichen Marktwirtschaften. Anders gelagert war der

autoritäre Bastardkapitalismus Chinas und Vietnams, der protoliberales Manchestertum mit

etatistisch-merkantilistischer Außenwirtschaftskontrolle verbindet.

Im Westen vollzog sich der Übergang vom gesteuerten Industriekapitalismus zu einer neuen

Form des Finanzkapitalismus, der in der Debatte häufig als Finanzialisierung bezeichnet

wird. Der grenzüberschreitende Kapitalverkehr schwoll gewaltig an und ein großer Teil

davon diente nicht der Investition in produktive Zwecke, sondern wurde für

Finanzspekulationen verwendet. Es entstanden große Profite, denen häufig keine

Wertschöpfung mehr entgegenstand. Der Shareholder Value avancierte zum alleinigen

Maßstab.

"Das Finanzkapital ist auf den Fahrersitz gesetzt worden", zitiert der Historiker Jürgen

Kocka George Soros, der zeitweise selbst ein bedeutender Akteur im Kasinokapitalismus war.

Drei Thesen

Welche Auswirkungen hatte die neue Form des Finanzkapitalismus auf die Demokratie?

1. Die sozioökonomische Ungleichheit hat sich verstärkt

Das betrifft Einkommen, Vermögen und Bildung. Die unteren Bildungsschichten sind in

vielen Demokratien aus der politischen Partizipation ausgestiegen. Dies gilt selbst für die

kognitiv anspruchsloseste politische Beteiligungsform, nämlich Wahlen. In den USA haben

2012 bei den Präsidentschaftswahlen 80 Prozent derjenigen Personen angegeben, zur Wahl

zu gehen, die über ein Haushaltseinkommen von 100.000 US-Dollar und mehr verfügten;

von jenen Bürgern aber, die ein Einkommen von 15.000 Dollar und weniger hatten, erklärte

nur ein Drittel seine Wahlabsicht.

Auch in Deutschland ist das untere Drittel aus der Partizipation ausgestiegen. Deutschland

ist zu einer zwar stabilen, aber dafür sozial selektiven Zweidritteldemokratie geworden.

Sozioökonomische Ungleichheit übersetzt sich in kapitalistischen Demokratien sehr direkt in

die Ungleichheit politischer Beteiligung.

2. Der Staat ist verwundbarer geworden

Banken, Hedgefonds und Großinvestoren diktieren direkt oder indirekt den Regierungen,

wie sie besteuert werden wollen. Amazon in den USA und Google in Irland sind hier nur die

spektakulärsten Fälle. Folgen die Regierungen nicht den Steuerbefreiungsforderungen der

Investoren, wandern diese in Niedrigsteuerländer ab. Politiker wollen gewählt oder

wiedergewählt werden. Fehlende Investitionen aber gefährden Konjunktur, Wachstum und

Arbeitsplätze – und damit ihre Wiederwahl. Das Erpressungspotenzial geografisch flexiblen

Anlagekapitals gegenüber demokratisch gewählten Regierungen hat zugenommen. Wie

unter einem Brennglas hat sich dies in der Finanzkrise von 2007/2008 vor allem in Europa

gezeigt. Die Banken erwiesen sich als too big to fail.Da der Staat die desaströsen

Dominoeffekte kollabierender Banken befürchtete, rettete er viele von ihnen mit dem

Steuergeld der Bürger.

3. Finanzkapitalismus und Globalisierung begünstigen die Entparlamentarisierung

In Zeiten der Globalisierung weist der Finanzkapitalismus einige Besonderheiten auf:

Digitalisierung, Geschwindigkeit, Volumen, Komplexität und die räumliche Entgrenzung

und Reichweite finanzieller Transaktionen. Parlamente dagegen, der institutionelle Kern der

Demokratie, sind territorial begrenzt und benötigen Zeit für die Vorbereitung, Beratung und

Verabschiedung von Gesetzen. So ist die Desynchronisierung von Politik und Finanzmärkten

systemisch bedingt und unvermeidbar.

Dieses neue empire of speed begünstigt innerhalb der Politik jene politischen Verfahren, die

nicht deliberativ und zeitkonsumierend sind, sondern dezisionistisch. Begünstigt wird also

tendenziell die Exekutive, die häufig kurzfristiger agieren kann. Auch die Expertise in

komplizierten Finanzfragen ist stärker in der exekutiven Administration vorhanden als bei

den Durchschnittsparlamentariern oder ihren Fraktionen. Wenn sich dann die Exekutiven

mehrerer Staaten finanzpolitisch koordinieren, können die Parlamente eigentlich nur noch

zusehen.

Allerdings profitiert die Exekutive nur teilweise von der politischen Machtverschiebung, da

ein Teil ihrer Kompetenzen in Zentralbanken, Expertenzirkel, Finanzkanzleien und zu

anderen Finanzakteuren abgewandert ist. Die Machtverschiebung erfolgt also von der

Legislative auf die Exekutive – und von dort auf private oder supranationale Finanzakteure.

Was ist zu tun?

Gesucht wird heute eine neue Balance, die die normative Superiorität der Demokratie, also

der Volkssouveränität, neu festschreibt. Die Ungleichheitsverwerfungen des Kapitalismus

müssen so moderiert werden, dass das demokratische Gebot der politischen Gleichheit nicht

suspendiert wird – und gleichzeitig die Kraft der schöpferischen Zerstörung in

wirtschaftliche Produktivität nicht gebrochen wird.

Erst wenn die demokratischen Fundamente von Gleichheit und Freiheit nicht mehr durch

entfesselte Märkte unterspült werden, lässt sich der Kapitalismus mit den Grundprinzipien

der Demokratie versöhnen.

Kapitalismus: Aus dem Gleichgewicht

"Das Finanzkapital ist auf den Fahrersitz

gesetzt worden" (George Soros 1998) ©

Bobby Yip/Reuters

Aus dem Gleichgewicht

Wolfgang Merkel ist Direktor der

Forschungsabteilung Demokratie

und Demokratisierung am

Wissenschaftszentrum Berlin für

Sozialforschung (WZB) und

Professor für Politikwissenschaft an

der Humboldt-Universität zu Berlin.

Kapitalismus und Demokratie sind

heute höher entwickelt denn je.

Gleichzeitig sind sie fragiler und

verwundbarer geworden. Die

Balance zwischen Politik und

Ökonomie ist aus dem Gleichgewicht

geraten. Ein Rückblick auf die

Entwicklung und drei Thesen sollen

verdeutlichen, wie es dazu kam.

Als 1989 die diktatorischen Regime

des Sowjetkommunismus zu kippen

begannen, schrieb ein noch

unbekannter Angestellter des State

Departments der Vereinigten

Staaten von Amerika einen Essay,

der vom Ende der Geschichte

kündete. In einer Klitterung der

Hegelschen Geschichtsphilosophie

prognostizierte Francis Fukuyama

den endgültigen Siegeszug des

wirtschaftlichen und politischen

Liberalismus. Mit der finalen

Durchsetzung von Marktwirtschaft

und Demokratie sei die Geschichte

in ihrem höchsten Stadium an- und

damit zu sich gekommen,

behauptete Fukuyama.

Drei Dekaden später wissen wir,

dass sich der Kapitalismus zwar in

unterschiedlichen Varianten global

ausgebreitet hat, die Demokratie

aber seit 15 Jahren weltweit

stagniert, wenn nicht regrediert.

Als nationale, politische Steuerung

noch möglich war

Wenn es je ein goldenes Zeitalter der

Koexistenz und Symmetrie von

Kapitalismus und Demokratie

gegeben hat, dann war es die Phase

von 1950 bis in die Mitte der

Siebzigerjahre. Der Kapitalismus, in

Deutschland sprach man von der

sozialen Marktwirtschaft, war

gezähmt durch politisch gewollte

Marktregulierungen und einen

interventionistisch-keynesianischen

Wohlfahrtsstaat. Dies galt für Nord-

und Westeuropa mehr als für die

USA. Aber selbst dort hatten sich

Formen der neoklassisch-

keynesianischen Synthese (Joan

Robinson prägte den Begriff des

Bastardkeynesianismus) etabliert.

Kombiniert mit dem

sozialpolitischen Reformprogramm

namens Great Society des US-

Präsidenten Lyndon B. Johnson

wurde der Kapitalismus auch in den

USA sozialen und politischen

Verpflichtungen unterworfen.

Diese Entscheidungen waren

politisch, sie waren

demokratiegetrieben, nicht

marktgetrieben. Die

Nachkriegsperiode war geprägt vom

Ausbau des Sozialstaats, von

Regulierungen auf dem Arbeits- und

Finanzmarkt. In der Folge

verringerte sich die Ungleichheit der

Einkommen. Die Volkswirtschaft

war in mancher Hinsicht noch eine

Nationalökonomie, die politischer

Steuerung zugänglich war – und

nicht den raschen Abfluss von

Investitionskapital fürchten musste.

Die Ära des national koordinierten

Nachkriegskapitalismus ging dann

in den Währungsturbulenzen zu

Beginn der Siebzigerjahre, der

Ölpreiskrise und der nachfolgenden

Stagflation zu Ende.

Aus dem demokratischen Zugriff

entlassen

Die goldene Ära des Kapitalismus

begann mit Margaret Thatcher und

Ronald Reagan Anfang der

Achtzigerjahre. Mit ihrer Politik

begann die neoliberale

Globalisierung. In den folgenden

vier Jahrzehnten hat der

Kapitalismus dann eine doppelte

Entgrenzung erfahren: Er wurde

wahrlich global. Und er wurde

aufgrund politischer

Entscheidungen von den sozialen

und politischen Zumutungen befreit

– durch Deregulierung und

Entstaatlichung.

Dies führte zu dem Paradox, dass die

Demokratie mit demokratisch

getroffenen Entscheidungen die

Ökonomie weitgehend aus ihrem

zukünftigen demokratischen Zugriff

entließ. Das gilt zumindest für die

westlichen Marktwirtschaften.

Anders gelagert war der autoritäre

Bastardkapitalismus Chinas und

Vietnams, der protoliberales

Manchestertum mit etatistisch-

merkantilistischer

Außenwirtschaftskontrolle

verbindet.

Im Westen vollzog sich der

Übergang vom gesteuerten

Industriekapitalismus zu einer

neuen Form des Finanzkapitalismus,

der in der Debatte häufig als

Finanzialisierung bezeichnet wird.

Der grenzüberschreitende

Kapitalverkehr schwoll gewaltig an

und ein großer Teil davon diente

nicht der Investition in produktive

Zwecke, sondern wurde für

Finanzspekulationen verwendet. Es

entstanden große Profite, denen

häufig keine Wertschöpfung mehr

entgegenstand. Der Shareholder

Value avancierte zum alleinigen

Maßstab.

"Das Finanzkapital ist auf den

Fahrersitz gesetzt worden", zitiert

der Historiker Jürgen Kocka George

Soros, der zeitweise selbst ein

bedeutender Akteur im

Kasinokapitalismus war.

Drei Thesen

Welche Auswirkungen hatte die neue

Form des Finanzkapitalismus auf die

Demokratie?

1. Die sozioökonomische Ungleichheit

hat sich verstärkt

Das betrifft Einkommen, Vermögen

und Bildung. Die unteren

Bildungsschichten sind in vielen

Demokratien aus der politischen

Partizipation ausgestiegen. Dies gilt

selbst für die kognitiv

anspruchsloseste politische

Beteiligungsform, nämlich Wahlen.

In den USA haben 2012 bei den

Präsidentschaftswahlen 80 Prozent

derjenigen Personen angegeben, zur

Wahl zu gehen, die über ein

Haushaltseinkommen von 100.000

US-Dollar und mehr verfügten; von

jenen Bürgern aber, die ein

Einkommen von 15.000 Dollar und

weniger hatten, erklärte nur ein

Drittel seine Wahlabsicht.

Auch in Deutschland ist das untere

Drittel aus der Partizipation

ausgestiegen. Deutschland ist zu

einer zwar stabilen, aber dafür sozial

selektiven Zweidritteldemokratie

geworden. Sozioökonomische

Ungleichheit übersetzt sich in

kapitalistischen Demokratien sehr

direkt in die Ungleichheit politischer

Beteiligung.

2. Der Staat ist verwundbarer

geworden

Banken, Hedgefonds und

Großinvestoren diktieren direkt oder

indirekt den Regierungen, wie sie

besteuert werden wollen. Amazon in

den USA und Google in Irland sind

hier nur die spektakulärsten Fälle.

Folgen die Regierungen nicht den

Steuerbefreiungsforderungen der

Investoren, wandern diese in

Niedrigsteuerländer ab. Politiker

wollen gewählt oder wiedergewählt

werden. Fehlende Investitionen aber

gefährden Konjunktur, Wachstum

und Arbeitsplätze – und damit ihre

Wiederwahl. Das

Erpressungspotenzial geografisch

flexiblen Anlagekapitals gegenüber

demokratisch gewählten

Regierungen hat zugenommen. Wie

unter einem Brennglas hat sich dies

in der Finanzkrise von 2007/2008

vor allem in Europa gezeigt. Die

Banken erwiesen sich als too big to

fail.Da der Staat die desaströsen

Dominoeffekte kollabierender

Banken befürchtete, rettete er viele

von ihnen mit dem Steuergeld der

Bürger.

3. Finanzkapitalismus und

Globalisierung begünstigen die

Entparlamentarisierung

In Zeiten der Globalisierung weist

der Finanzkapitalismus einige

Besonderheiten auf: Digitalisierung,

Geschwindigkeit, Volumen,

Komplexität und die räumliche

Entgrenzung und Reichweite

finanzieller Transaktionen.

Parlamente dagegen, der

institutionelle Kern der Demokratie,

sind territorial begrenzt und

benötigen Zeit für die Vorbereitung,

Beratung und Verabschiedung von

Gesetzen. So ist die

Desynchronisierung von Politik und

Finanzmärkten systemisch bedingt

und unvermeidbar.

Dieses neue empire of speed

begünstigt innerhalb der Politik jene

politischen Verfahren, die nicht

deliberativ und zeitkonsumierend

sind, sondern dezisionistisch.

Begünstigt wird also tendenziell die

Exekutive, die häufig kurzfristiger

agieren kann. Auch die Expertise in

komplizierten Finanzfragen ist

stärker in der exekutiven

Administration vorhanden als bei

den Durchschnittsparlamentariern

oder ihren Fraktionen. Wenn sich

dann die Exekutiven mehrerer

Staaten finanzpolitisch koordinieren,

können die Parlamente eigentlich

nur noch zusehen.

Allerdings profitiert die Exekutive

nur teilweise von der politischen

Machtverschiebung, da ein Teil ihrer

Kompetenzen in Zentralbanken,

Expertenzirkel, Finanzkanzleien und

zu anderen Finanzakteuren

abgewandert ist. Die

Machtverschiebung erfolgt also von

der Legislative auf die Exekutive –

und von dort auf private oder

supranationale Finanzakteure.

Was ist zu tun?

Gesucht wird heute eine neue

Balance, die die normative

Superiorität der Demokratie, also

der Volkssouveränität, neu

festschreibt. Die

Ungleichheitsverwerfungen des

Kapitalismus müssen so moderiert

werden, dass das demokratische

Gebot der politischen Gleichheit

nicht suspendiert wird – und

gleichzeitig die Kraft der

schöpferischen Zerstörung in

wirtschaftliche Produktivität nicht

gebrochen wird.

Erst wenn die demokratischen

Fundamente von Gleichheit und

Freiheit nicht mehr durch entfesselte

Märkte unterspült werden, lässt sich

der Kapitalismus mit den

Grundprinzipien der Demokratie

versöhnen.